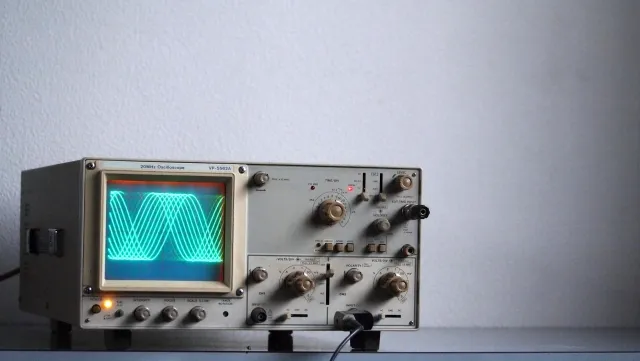

オシロスコープの機能と基本操作・波形の特徴・プローブの種類を紹介

オシロスコープは、電気信号を可視化して観察する機器です。この装置によって、音の観測や電子機器の設計・検査ができ、不具合の状況も精密に把握することができます。

電子機器の性能を評価したり、メンテナンスや検品をしたりするときにもオシロスコープが活用されています。

この記事では、オシロスコープの使用目的や観測される波形の種類について詳しく解説します。基本操作やオシロスコープの「プローブ」の種類も取り上げていますので、機器選びの参考にしてください。

オシロスコープとは

オシロスコープは、電圧などの電気信号の時間変化を観測し、デジタル変換によって可視化する測定機器です。

チャンネル数や周波数帯域などの機能が搭載され、モニターには変換された電気信号が波形グラフとして表示されます。チャンネルによって波形は色分けされ、2色以上の波がモニターに映し出されます。

波形を観察することで、チャンネルごとに測定中の機器の状況が把握できる仕組みです。

チャンネル数とは、同時に観測可能な信号の数を表します。2または4つのチャンネルを観測できる場合が多く、マイコンを使う電子工作などには2チャンネルのもので十分ですが、センサーを使ったモーターを制御するものや複数のインターフェース機能が搭載されたデバイスに対しては4チャンネルのものが良いでしょう。

関連記事:計測器の特徴・目的と具体的な使い方・計測器が活躍する産業

オシロスコープの主な使用目的

オシロスコープは、電気信号の位相差・周波数・周期・立ち上がりまでの時間などを把握できます。

用途としては、電子機器や電気を使用する機械設備の設計・検証・デバッグ・故障状態の把握に使われます。対象物の単純・複雑さにかかわらず、電気信号を解析する作業に活用されています。

測定した内容をデータとして保存し、パソコンに接続して計測を行うことができる機器も登場し、近年ではさらに簡単かつ迅速に測定や記録が行えるようになりました。

目に見えない電気の流れを可視化できるため、電気を使用する機器を扱う際に欠かせない測定機器とされています。

オシロスコープの機能

オシロスコープの機能は次のとおりです。

- 周波数帯域

- 垂直分解能

- サンプリングレート

- ステップとパルス

- トリガ機能

- 波形観測に関連した機能

いずれも波形の特性を知るうえで重要な機能です。それぞれの詳しい特徴を解説します。

周波数帯域

周波数帯域とは、オシロスコープで観測可能な周波数を表すものです。一般的なオシロスコープの周波数帯域は50〜200MHzです。

数GHzの広帯域に対応したものもありますが、周波数帯域の選び方は、測定対象物の最高周波数の5倍以上を確保する必要があります。周波数帯域が十分になければ、変化を正しく表示できないためです。

一例として、50MHzのマイコンボードを計測する場合は250MHzというように、測定対象となる機器の周波数に合わせて帯域を選びましょう。

垂直分解能

垂直分解能は、電圧軸(ADコンバーター)において入力電圧をどれほど正確にデジタル値に変換できるかを示す測定精度です。

波形が表示される画面をマス目に区切ったとき、縦軸の1マスが1bitとなります。オシロスコープは8〜12bitのものが多く、8bitであれば2の8乗で256となり、256マス分デジタル値に変換できることがわかります。

HDやハイレゾのように、高い分解能で測定が行える機能を搭載したオシロスコープもあります。ただし、高分解能モードを使用すると、周波数帯域が制限されます。

サンプリングレート

サンプリングレート(サンプルレート)は、電気信号をどの程度サンプリングできるか(どの程度の頻度で電圧を測定するのか)を示す値です。

電気信号を一定の間隔でデジタルデータに変換することを「サンプリング」と呼び、サンプリングレートはその値を示します。単位はS/s(サンプル数/秒)で表され、1GS/sであれば1秒間に10億回のサンプリングを行うという意味です。

サンプリングのスピードが十分でない場合、サンプリング間隔が広がり、波形を正しく再現できなくなるため、測定する周波数成分の10〜25倍以上のものを選ぶ必要があります。

トリガ機能

トリガ機能(トリガー機能)は、波形がモニター上で重なる場合に、特定の波形(単発信号)を抽出する機能です。時間と電圧の大きさを決定することで、特定の波形を取り出す仕組みになっています。

トリガがかかっていない状態では、デジタル変換された波形が自由に流れていくため、観測しにくい状態になることがあります。そこで、トリガ機能を使って観測したい部分を効率的に抽出することができます。

オシロスコープには、表示波形の伸縮やポジショニングを行うためのノブが取り付けられています。このノブを操作すると、設定したトリガポイントの前後に観測時間を調節できます。

波形観測に関連した機能

波形観測に関連した機能とは、次のような機能です。

- カーソル機能

- 波形パラメータ自動測定機能

- 波形演算機能

カーソル機能は、測定した波形をさらに細かく解析するためのツールです。

カーソルを使用すると、波形の中の特定のポイントにおける電圧や時間を測定することができます。電圧は垂直カーソル、時間的特性は水平カーソルで指定します。

波形パラメータ自動測定機能は、波形の周波数や領域、振幅といったパラメータを確認できる機能です。

波形演算機能は、デジタル化された波形データに対して四則演算や微分積分、高速フーリエ変換などの演算を実行する機能です。

演算を行うことで、波形がもつ周波数成分を詳細に確認できます。たとえば、加算では複数の電気信号を合成し、一つの波形としてモニターに表示します。また、異なる信号を合成した場合、その影響を確認する用途にも適しています。

オシロスコープの波形の種類

オシロスコープの波形の種類は次の7通りになります。

- 正弦波

- 方形波と矩形波

- のこぎり波と三角波

- ステップとパルス

- 周期的な信号と非周期的な信号

- 同期信号と非同期信号

- 複雑な波形

正弦波

正弦波(サイン波)は、繰り返しのパターンをもち一定の周期で推移する波形です。

複雑な波形の多くは正弦波の組み合わせで構成されており、正弦波を理解すれば、複雑化した波形にも対応しやすくなります。

AC電源の電圧をデジタル化すると、多くの場合正弦波が表れます。波の特徴やパターンを理解することで、オシロスコープによる電気信号の解析がスムーズに行えます。

方形波と矩形波

方形波は、一定の間隔で最大値と最小値をとる波形です。一定時間オンの状態となり、続く一定時間オフの状態となることを繰り返す、基本波形の一種です。

正弦波と同じく周期的に変化しますが、正弦波よりも急激な変化が特徴的です。波形は矩形(それぞれの角が直角な四角形)となるため、矩形波(くけいは)とも呼ばれます。

のこぎり波と三角波

のこぎり波は、のこぎりのように尖った形状をしている波形です。三角波も同様に、鋭い頂点を持つ三角形が連続する波形を指します。

電圧を直線的に制御すると、この波形が表れます。急速に上昇し、続いて緩やかに下降する特性をもつため、この状態が繰り返されるとのこぎりや三角形のような波形となります。

ステップとパルス

ステップとパルスは、それぞれ「ステップ波形」「パルス波形」と呼ばれています。

ステップ波形は低レベルから高レベル、または高レベルから低レベルへと急激に変化するときにみられる波形です。

パルス波形は、電気信号が短時間だけ高レベルまたは低レベルとなり、その後すぐに元のレベルへと戻ります。

どちらも、信号解析において一般的に使われている基本的な波形パターンです。

周期的な信号と非周期的な信号

周期的な信号(周期信号)と非周期的な信号(非周期信号)は、信号の周期を表す言葉です。

周期信号は一定の時間間隔で繰り返される特徴をもち、1サイクルの長さが一定です。周期が短くなると周波数は高くなります。波形の種類には正弦波・方形波・のこぎり波・三角波などがあります。

非周期信号は一定の周期を持たないため、規則的な繰り返しパターンが表れない信号です。ノイズ・ランダム・スパイクといった特性をもつ波形が表れます。

同期信号と非同期信号

同期信号とは、波形が常に同じ位置に表示され、安定して表示される信号です。

同期がとれている波形は正弦波やのこぎり波のように規則的であり、同期をとる方法としてトリガ起動式や強制同期式があります。

非同期信号は、特定のトリガポイント・基準時間に基づいていない信号のことです。

周期的な変化がないため、波形は時間軸の上でランダムに発生します。データ通信のエラーや異常事象の解析などを確認する際に利用されます。

複雑な波形

複雑な波形とは、いくつかの波形が混在した状態で表示される波形です。

2種類以上の正弦波の組み合わせだけではなく、正弦波と方形波、正弦波とステップ波といった、いくつかの波形が混在しているものもあります。

オシロスコープのプローブの種類

オシロスコープの「プローブ」とは、測定の対象物から電気信号をオシロスコープに伝える器具の名称です。

プローブは対象に合わせて適切な種類を選択しなければなりません。代表例として、次の3種類が挙げられます。

- 電圧プローブ

- 電流プローブ

- 特殊プローブ

これらのプローブは、測定対象となる電気信号の特性や用途に応じて選ばれます。

電圧プローブ

電圧プローブは、電圧を検出し、信号を取り込んでオシロスコープに伝達する器具です。

大きく分けて受動型(受動プローブ)と能動型(能動プローブ)があり、受動型は測定対象とオシロスコープの入力部を繋げられるものです。能動型は後述するアクティブプローブとも呼ばれるもので、アンプを内蔵しているため、微小な入力でも高周波信号を正確に測定できます。

標準電圧プローブが一般的な測定に使用されており、絶縁部を強化した高電圧プローブや二つの信号間の電圧差を測定する差動プローブ、内部にアンプを搭載し、高周波信号を測定できるアクティブプローブがあります。

電流プローブ

電流プローブは、電気回路内に流れる電流をオシロスコープに伝え、測定する器具です。

回路内の電流を検出し、その情報をオシロスコープ側に送信してデジタル変換し、波形として表示します。AC(交流)にもDC(直流)にも対応可能です。

測定する回路に触れる必要がないため、回路の損傷やその他の物理的リスクがありません。低電流から高電流まで、電流の高低を問わず測定することができます。

特殊プローブ

特殊プローブは、標準的な電圧・電流プローブとは異なり、特定の測定条件や用途に対応したプローブです。

特殊プローブの種類は次のとおりです。

- 差動プローブ:二つの入力部をもち、二者間の電圧差を測定する

- 高電圧プローブ:高電圧測定に使用される

- 光ファイバープローブ:光ファイバーを使用するため電磁干渉を受けにくい

- 温度プローブ:抵抗温度計などを使用し、温度を測定する

- 電場プローブ:静電容量を利用して信号を検出し、電場を測定する

- ロジックプローブ:デジタル回路のロジックレベルを測定する

特定の測定ニーズに対応したプローブのため、一般的なプローブとは構成や仕組みが異なります。これらのプローブを用途に応じて使い分けることで、より精密な測定を行うことができます。

オシロスコープの基本操作

オシロスコープの操作では、プローブのクリップ部分や先端を測定したい対象に接続して、電源を入れたオシロスコープに繋ぎます。チャンネルごとに接続を行い、電気信号が波形として表示されるか確認します。

波形の横軸と縦軸を見ながら観測を行います。電源を入れて測定対象とオシロスコープを繋げます。単発波形を表示する際にはトリガ機能を利用して波形を取得します。

オシロスコープには、オート測定機能と呼ばれる機能も搭載されています。入力された信号に対して自動的に電圧や時間の範囲を設定します。

オシロスコープの特徴や基本操作を覚えよう

今回は、オシロスコープの使用目的や機能、プローブの種類について紹介しました。

オシロスコープは、電気を使用する工作物や機器の状況を把握するために必要不可欠な測定機器です。対象物と接続するだけで周期や周波数を測定できるため、対象物が正常に動作しているか、またはメンテナンスが必要な状態であるかを確認できます。

時間によって電圧が増加するような波形など、不規則に変化する信号を取得するにはオシロスコープが役立ちます。機能やスペックの違いを比較して、測定に適した機器を選択してください。

計測器・測定器のレンタルなら日本マーツ

見積りカート

見積りカート

お問い合わせ

お問い合わせ